ブログ

新しい治療機器を導入しました。

うるまの匠整骨院は、今後さらに急性外傷、スポーツ障害治療に力を入れていきます。その一環として新たな治療機器を取り入れました。

それにより骨折の癒合を早くすることや、痛みから早く回復させることが可能となります。

格治療機器の詳細は下記になります。

ご参照ください。

ハイボルテージ電気治療機器:フィジオアクティブHV

ハイボルテージ療法の主な特徴は、高い鎮痛効果と治癒の促進です。

電流刺激を皮膚に抵抗を与えずに深部組織まで到達させ、深層の組織にアプローチする事ができます。急性患部にも使用できるため、ぎっくり腰やスポーツ外傷などに有効です。

低出力超音波骨折治療機器(LIPUS):オステオトロン

超音波治療機器の一つで、この低出力超音波機器(LIPUS)は、骨折の治癒促進に特化した超音波を利用した治療機器です。

研究文献の報告では、骨折の治癒期間が40%短くなるとのデータもあります。

骨折だけではなく、靭帯損傷や野球肘(離断性骨軟骨炎)、変形性膝関節症などにも有効です。

鍼電極低周波治療器 + マイクロカレント:ラスパーエース・MC KE-600

ラスパーエース・MC KE-600の特徴は、通常の鍼電極低周波治療(パルス通電)後さらに微弱電流(マイクロカレント)を流すことで今までにない相乗効果が期待できます。

*マイクロカレント療法とは:ヒトの体に損傷が生じた場合、損傷した部位には「損傷電流」が流れます。その「損傷電流」を外部から与えることで、組織修復を促す方法をマイクロカレント療法といいます。

筋性疼痛に対する鍼・徒手療法・可視総合光線療法は

うるま市石川東恩納の「うるまの匠整骨院」へ

足関節外反捻挫

足関節外反捻挫

スポーツ活動中に起こる怪我の3割が「捻挫」とのデータがあります。

また肘の障害や膝の障害などは起こりやすい年齢がありますが、捻挫はどの年齢層でも3割前後起こっています。

大なり小なり足の捻挫はほとんどの人が経験しているのではないでしょうか?

捻挫と一言で言っても内側に捻る内反(ないはん)捻挫、外側に捻る外反(がいはん)捻挫があります。(多くの人が経験しているのは内反捻挫です。)

データに多少のばらつきがありますが外反捻挫の割合は1割前後の様です。

今回はサッカー中の怪我による外反捻挫の患者さんが来院されました。

【発生状況】

試合中に相手の足とサッカーボールを介して衝突し、転倒。

その際、足首を外側にひねり負傷。

歩行時の痛みがあり、翌日来院されました。

まずは触診やエコーで状態の確認をします。

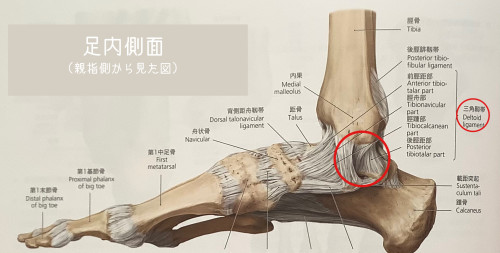

足首の内側には三角靱帯という靭帯があります。比較的大きな範囲ですが、浅い層と深い層ではその働きが少し違います。

そのためどちらの層を損傷したかによっても多少対応が変わってきます。

治療としては組織の修復を促進するために物理療法機器LIPUS(リーパス)を使用しました。

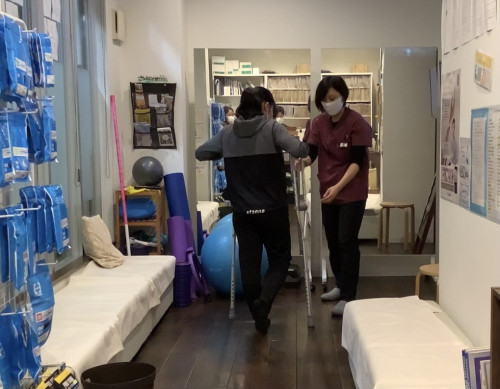

その後固定具で固定を行い、荷重は避けるべきと判断に至り松葉杖歩行をお伝えしました。

3回目来院時にはほぼ圧痛が消失し、歩行時痛はほとんどなく経過は良好です。

可視総合光線療法

当院では可視総合光線療法を行なっています。

東京都にある光線治療器の専門メーカー「黒田製作所」で作られています。

定期的に光線研究所より記事が送られてくるのですがその内容を一部ご紹介します(^_^)

100年以上前から赤道から離れるほど高血圧、糖尿病、肥満、感染症、ガンに罹患しやすくなることが指摘されています。

その原因の一つが「ビタミンD不足」によるものと言われています。

ビタミンDは日光を浴びることにより体内で産生されますが、赤道から離れるほど太陽光中の紫外線が減るためです。

これを「ビタミンD仮説」と言います。

英国で行われた世界各国の新型コロナ感染者の死亡率と緯度との関係の調査によると、北緯35度より緯度が低い国で死亡率は低く、北緯35度より高い国で死亡率が高いことが分かりました。

そのほか、血中ビタミンD濃度が低いほど死亡率、死亡数が増加することや

感染者にビタミンD製剤を投与することで重症化を防げる研究結果も報告されています。

またビタミンD欠乏や不足は高血圧や糖尿病、肥満、ガンと相関することが示されていますが、これらの疾患は新型コロナウイルスを重症化する「基礎疾患」として危険因子とされているものです。

ビタミンDには以前からもインフルエンザウイルスなど感染症を予防する働きがあると言われており、ビタミンDには免疫調整作用があるといえます。

自然免疫の働きを強め抗菌作用を発揮し、抗炎症作用により炎症を鎮めます。

以上のことや、ここへは取り上げきれていないことからも感染症の予防や重症化を防ぐためにはビタミンD不足を改善することも対策の一つとなるようです。

しかし実際の今の生活を顧みると、「自粛生活」で外出機会は減り、また最近の天気の悪さから太陽光を浴びる機会が少なくなってはいないでしょうか?

高齢者の方に特にこの傾向がみられますが、高齢者の方は自粛生活での筋力低下、食欲低下など他にも不安な要素があります。

悪循環ですね。

それを補うために光線治療をお勧めしています。

光線治療を受けることで、血行改善、体温上昇、ビタミンD賛成を促し免疫力や自然回復力を高めることが有効です。

また食物では脂質の多い魚、栄養強化した乳製品、牛レバー、チーズ、卵黄などにも含まれています。

文字ばかりの内容になってしまいましたが興味深い内容だったため、ご紹介させてもいらました。

光線治療のメニューについてはHPに記載しております。

ご不明点などありましたらお気軽にお問い合わせください!!

エコー勉強会

10歳以下の捻挫は要注意!

足関節捻挫は非常に頻度の高い外傷だと言うことは前回の記事でも書いていますが、今回は小学生、特に10歳以下の捻挫で注意すべきことについて書いていきます。

本来、足関節捻挫は前距腓靭帯(ATFL)という部位が損傷することが多いです。しかし、骨の成長が不十分な場合ATFLではなくその付着部(腓骨下端)の骨が剥がれてしまうことがあります。

10歳以下の足首の捻挫では多くの場合骨折となります。

「軽く捻っただけだから」

「歩けているから大丈夫」

と甘くみていてはいけません。

初期処置を誤ると将来、慢性的な足首の痛みや不安定性が残ることがあります。

できるだけ早期に怪我の状態をチェックすることをお勧めします。

一般的に骨の損傷はレントゲンで観察することができますが、小児の場合、骨の末端が未成熟で軟骨成分でできているため、レントゲンにうつらないことがあります。そのためレントゲンでは見落とされていまうことが多いのが現状となっています。

小児の捻挫の場合にエコーでの観察が有用となり、当院でも捻挫の場合には初期評価の一つとして取り入れております。

捻挫をしたら放っておかずにまずはご相談ください。

前回の記事はこちら〜甘くみてはいけない足関節捻挫!〜