ブログ

腰椎椎間板症について①

今日は腰椎椎間板症のお話です。

”椎間板”というと、なんとなーく聞いたことがある方が多いかと思います。

椎間板はいわゆる背骨を構成するクッション材です。

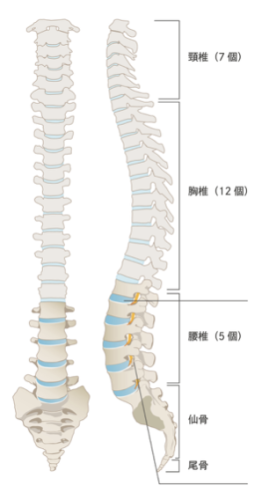

背骨は椎骨(ついこつ)と呼ばれるブロックが積み重なってできています。

そのため腰を曲げたり、背中を伸ばしたり、体を捻ったりできるわけですね。

ですが骨と骨が積み重なっただけだと走ったりジャンプをしたりと衝撃を加えられるとダメージを受けるイメージが湧きませんか?

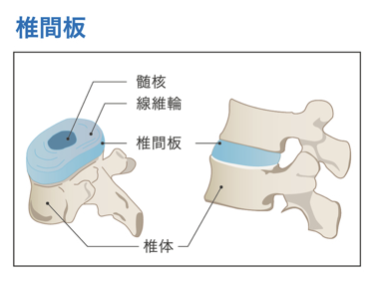

それを緩衝してくれているのが椎骨同士の間にある「椎間板」なのです。

(椎間板は”髄核”と呼ばれるゼリー状の構造と”線維輪”と呼ばれる周囲の組織からできています。)

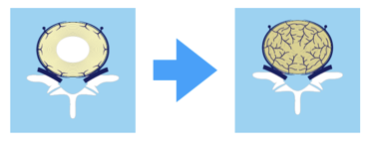

とはいえ、やはり年齢が重なるにつれて積み重なる衝撃や日常的なストレスから変性は進みます。

変性は思いの外早く、10歳代後半から起こります。

腰椎椎間板症は、線維輪に亀裂が入ることで、体がそれを修復するために血管を侵入させます。

その際に本来椎間板には存在しない痛覚神経も一緒に侵入してしまうのです。

ただその状態だけでは痛みはありません。

急激な負荷が加わる等、何らかのきっかけにより神経に炎症が生じると、普段では痛みとして感じないような些細な動きでも痛みを感じてしまうようになるのです。

症状としては、

◎腰痛・腰の重だるさ

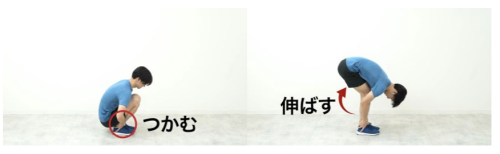

◎前屈みで痛みが出る(腰を伸ばすと楽である)

◎同一姿勢、座り姿勢が続くと痛みが出る

→特にあぐらはきつく、正座は比較的楽である

◎座っているよりも立っている方が楽である

◎下肢症状は基本的にはみられない

腰椎椎間板症のでは上記のような症状がみられます。

またMRIを撮ると本来白く写るはずの椎間板が黒く写ることで確定診断ができます。

椎間板の変性は一度起こってしまうと元に戻りませんが、神経の炎症が収まると、症状は落ち着いていきます。

当院では、徒手療法、鍼治療で腰臀筋やハムストリングスなどの筋肉を緩めることで症状を軽減させ、症状が収まってからはストレッチや筋力強化をすることで再発予防に積極的に取り組んでいます。

椎間板症、腰の痛みでお困りの方は一度ご相談ください。

次回は実際の症例を踏まえ紹介したいと思います。

腰椎疲労骨折について②

前回に引き続き腰椎疲労骨折について書かせていただきます。

前回の記事はこちら

腰椎疲労骨折について①

早期診断治療が必要な腰椎疲労骨折ですが、急性期の治療目的は骨癒合であり、初期治療は保存療法になります。治療はスポーツの中止とコルセットの着用です。

バリバリ運動を行っている選手にとって競技の中止は非常に辛いでしょう。

しかし発見が早いほど治癒までの期間が短く、しかも超早期での治療開始でかなり高い確率で骨癒合がえらえるため、早期診断、治療が重要になってきます。

また、運動療法も症状に応じて注意深く行えば骨癒合率に対する影響は少なく、パフォーマンスを維持しスムーズな競技復帰へとつなげる事ができます。

リハビリテーションにおいて大事なポイントを大きく二つに分けると

①体幹の安定化

②腰椎隣接部位の可動域改善

になります。

腹筋、背筋の強化と股関節、太もも、胸郭などの柔軟性の向上を目的に運動メニューをこなす事が良いでしょう。

腰椎疲労骨折・分離症の受傷メカニズムは

「腰椎の過伸展、回旋、もしくは軸圧が繰り返し加わること」

ですので、予防においてもリハビリにおいても上記の①②が重要と言えます。

※参考までに、

体幹の強化やふともものストレッチは下記のようなものがあります。

これ以外にも、当院ではスポーツ活動復帰に向けた運動指導を行っております。

腰椎疲労骨折・分離症でお困りの方はご相談ください。

腰椎疲労骨折について①

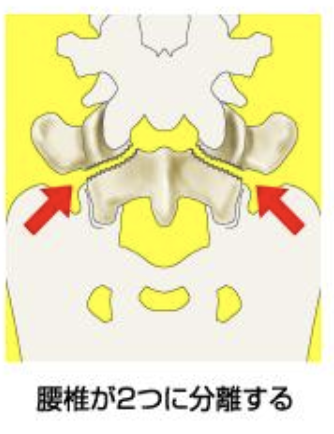

腰椎分離症とは、使いすぎによる疲労骨折です。

椎弓(ついきゅう)という部位の連続性が絶たれた状態差し、その多くは第5腰椎に発生し、大多数が青少年期の過度のスポーツが原因となっております。

この腰椎分離症は、青少年における腰痛の原因疾患の一つとして非常に重要で、注意を要しなければいけない怪我の一つとなります。なぜなら、長い時間が経過したこの骨折は十分な骨癒合が得られず、将来にわたり腰痛の原因となる可能性があるからです。

しかし、実際のところ「たがが腰痛」と本人も親も指導者もあまり深く考えず、医療機関の受診はしないという状況は多いのではないでしょうか。

腰椎分離症において、一番大事なのは

「早期に発見すること。見逃さないこと」

これが一番大事になります。

腰椎疲労骨折の超初期段階はMRI検査にて画像を検出することができます。

特に注意が必要な方

①10代、男性 (男女比は2〜4:1)

②サッカー、野球、空手をしている

(母体数を同数とし卓球と比較すると、ある調査ではサッカー9,5

倍、野球21,4倍、空手29,9倍となった。

*調査をする集団により発生頻度は異なることが予想される)

③腰を反らすと痛い

④運動をすると痛くなる

⑤痛みの範囲が狭く、背骨の近くである

⑥2週間以上続く腰の痛み

こういった特徴をお持ちの方は早期にMRI検査をされることをオススメします。

やはり、一番大事なのは、早期発見です。早い段階で疲労骨折の治療開始ができれば、「腰椎分離」「腰椎分離すべり症」に移行するのを防ぐことができます。

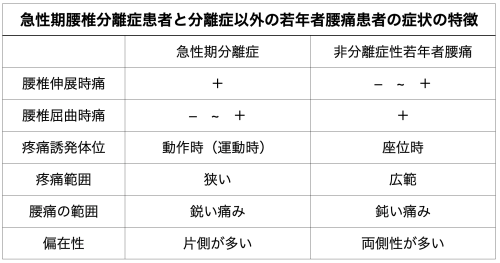

以下に分離症を分離症以外の腰痛の症状の特徴を載せています。参考にされてください。

*参考文献 予防に導くスポーツ整形外科

JSTEC(日本スポーツ外傷救護セミナー)

先日、JSTEC(日本スポーツ外傷救護セミナー)へ参加してきました!

なんと本セミナーは記念すべき第1回目です。

それがこの沖縄県で開催されました。

今後全国へ展開される予定です。

前もってウェブセミナーを受けていたので、今回は実技、実技、実技…の1日でした。

ウイルス対策として、マスク・グローブ・メガネ着用で換気も十分に行いながら開催されました。

3つのグループに分かれ行いました。

学校や教習所などAEDを扱う機会は今までもありましたがこのセミナーではスポーツ現場を想定し、「なぜ倒れているのか?」「救急車は必要なのか?」「どのような応急処置をするのか?」「周りの人にどう指示するのか?」などより実践的な形で行われました。

頭も体もフル回転で一日を終える頃には疲労感で一杯でした。(*_*)笑

修了証をもらって解散となりました。

実際に起こってほしくない場面ですし、多くはないですがだからこそ万が一に備えた準備が必要だと痛感しました。

今日感じたことや学んだことを活かしさらなるスキルアップ、また今後の活動につなげていきます

鍼治療の「脳や脊髄などの中枢神経に作用する効果」について 〜その2〜

前回に続き、鍼治療の鎮痛効果についてご紹介いたします。

カラダに痛み刺激(鍼)を与えて、何で痛みが取れるんだろう?疑問に感じませんか?

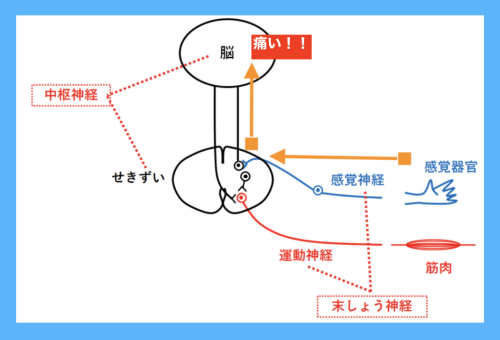

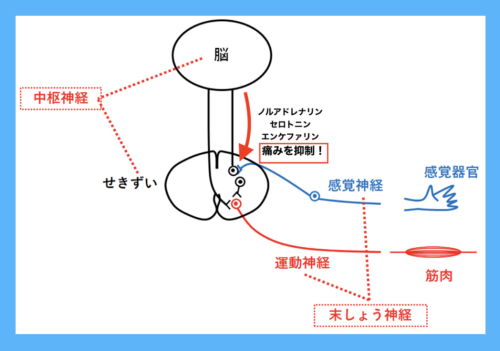

鍼治療には、「痛みの部位に直接作用する効果」と、「脳や脊髄などの中枢神経に作用する効果」があります。

今回は「脳や脊髄などの中枢神経に作用する効果」の中でも

脳レベルでの鎮痛について書かせていただきます。

前回の記事はこちら→鍼治療の「脳や脊髄などの中枢神経に作用する効果」について 〜その1〜

前回の記事はこちら→鍼治療の「痛みの部位に直接作用する効果」について

今回は「脳や脊髄などの中枢神経に作用する効果」の中でも

脳レベルでの鎮痛について書かせていただきます。

局所で感じ取った痛みは最終的には脳へと集約されます。

そのため、脳レベルでも痛みをブロックすることが可能です。

また、全身に症状が出ている場合、感情や交感神経亢進で疼痛増強している場合には脳レベルでの鎮痛は効果的になります。

脳レベルでの鎮痛メカニズムには以下があります。

①下行性疼痛抑制系

②広汎性侵害抑制調節

今回もややこしい漢字が並んでいますが、、、w

①下行性疼痛抑制系とは

鍼通電や響きを伴うような刺激を身体に与え*内因性オピオイドを放出させる方法です。鍼の響きは皮膚の表面よりも筋肉など身体の内部で感じることが多いです。

*内因性オピオイドとは脳から放出させる物質(ノルアドレナリン、セロトニン、エンケファリン)のことで、鎮痛効果の他に、不安感の緩和、眠たくなる、爽快感を感じるなどの効果がもたらされます。

当院の鍼治療は主に筋肉に対して行っているため、このメカニズムを賦活しやすいです。また、スペシャルセラピー(▲の時間)では鍼通電も同時に行うのでさらに高い効果が望めます。

また、この下行性疼痛抑制系のもう一つの特徴として、じわじわ効いて持続性が高いことが挙げられます。

鍼治療を受けた後数時間してから、徐々に痛みが緩和されていくのを体感できると思います。

鍼灸治療があらゆる痛みに対応できるのはこの下行性疼痛抑制系の働きによるものが大きいんですね。

それからもう一つ、

②広汎性侵害抑制調節

こちらはどんなものかと言いますと、

「痛みで痛みを打ち消す」鎮痛メカニズムです。

例えば、虫歯でズキズキ痛む時にほっぺたを思い切りつねって痛みをごまかす!!

あれが、このメカニズムです。

この方法は、痛みに対抗したさらに強い痛み刺激を入力する対抗刺激療法ですが、先ほどの下行性疼痛抑制系とは違い、即効性はあるが持続性はありません。

そのため、治療として用いられることはほとんどないかと思います。

以上が脳レベルでの鎮痛のメカニズムとなります。

その他の鍼鎮痛についてはまた今度。