ブログ

坐骨神経痛でお困りの方へ―原因・代表的な疾患・セルフケアと整骨院でのサポート

椅子から立ち上がるたびにお尻から脚の裏側へ電気が走る、長く歩くとふくらはぎがしびれて歩幅が狭くなる―こうした症状は「坐骨神経痛」と呼ばれ、腰椎や骨盤まわりに起きたトラブルが坐骨神経を刺激することで現れます。

放置して慢性化すると日常生活のあらゆる動作が制限され、気づかぬうちに姿勢が崩れ、腰や膝の二次痛まで引き起こすこともあります。本ページでは坐骨神経痛の仕組みと原因疾患を整理し、自宅でできるケア、そしてうるまの匠整骨院での専門的なサポートをわかりやすくご説明します。

坐骨神経痛とは何か

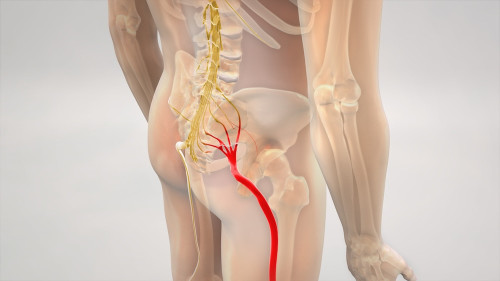

腰から足先まで伸びる坐骨神経は人体で最も太い末梢神経です。

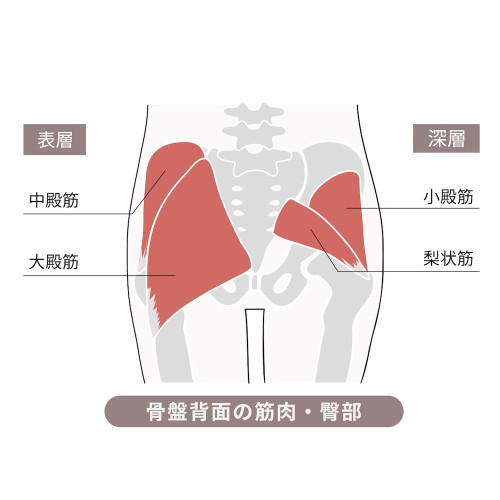

腰椎の神経根、梨状筋(りじょうきん)付近、あるいは椎間板の変性などで圧迫・絞扼されると、鋭い痛みやしびれが臀部から太もも、ふくらはぎへ放散します。整形外科では「病名」ではなく「症候群」として扱われ、原因に応じた対処が欠かせません。

坐骨神経痛を引き起こす代表的な傷病

坐骨神経痛は一つの病気で起こるわけではなく、以下のような多様な疾患が背景に隠れています。原因を見極めることで、最適な治療とリハビリの道筋がはっきりします。

腰椎椎間板ヘルニア

髄核が繊維輪を突き破り神経根を押し込むことで、腰を前に曲げたときに痛みが増悪。若年〜中年の発症が多く、咳やくしゃみで症状が強まるのも特徴です。

腰部脊柱管狭窄症

加齢で靭帯や骨が肥厚し脊柱管が細くなる疾患。立位や歩行で悪化し、前かがみや座位で楽になる「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」が典型。中高年層に多発します。

梨状筋症候群

骨盤奥の梨状筋が硬く短縮し、その下を通る坐骨神経を圧迫。デスクワークや長時間の車運転で臀部が張り、股関節外旋で痛みが誘発されやすいのが特徴です。

その他の原因

・腰椎分離すべり症

・仙腸関節炎

・帯状疱疹後神経痛

症状のチェックポイント

坐骨神経痛かどうかを判断する一つの目安は痛みの走行と姿勢による増減です。腰を反らすとふくらはぎに突っ張りが出る、長時間の立位や歩行でしびれが悪化するといった傾向があれば、神経圧迫型の可能性が高まります。

反対にじっと座っていても臀部だけがジンジンする場合は梨状筋や仙腸関節の影響を疑います。早期に専門家へ相談し、画像診断と徒手検査で原因を明確にすることが重要です。

セルフケアと予防法

坐骨神経痛のセルフマネジメントは、痛みの段階に合わせて「急性期」「回復期」に分けると効果的です。それぞれのフェーズで行うべきケアを押さえ、神経へのストレスを最小限に抑えましょう。

急性期(発症~72時間)

腰部や臀部に強い痛みがある場合は、まず無理な前屈や重量物の持ち上げを避け、患部を冷やして炎症を鎮めます。痛みが強い姿勢は背もたれにクッションを挟み、骨盤をやや後傾させて負荷分散を図るのがコツです。

回復期(痛みのピークを過ぎたら)

軽いストレッチなどの運動療法で腰椎と股関節の可動域を取り戻します。

体幹と殿筋の筋力を整え、骨盤の傾きを安定させるエクササイズが必須です。

さらに長時間座位を避け、デスクや車のシートの位置を調整して腰椎前弯を保つ習慣をつけましょう。

当院での対応について

当院では徒手検査による評価、必要に応じて医療機関との連携をして画像所見を把握することもあります。神経圧迫の部位と原因を特定したうえで、痛みの段階に応じた以下の多角的施術を行います。

・ハイボルト療法で炎症のピークを短縮

・筋膜リリースで神経走行の滑走性を改善

・体幹・殿筋の安定化エクササイズ指導

・生活動作と姿勢の再学習による再発リスク低減

個々のライフスタイルと仕事内容を考慮し、無理なく続けられるセルフケア計画を一緒に立てます。

よくある質問(Q&A)

Q. 神経痛には温めるのと冷やすのどちらが効果的?

急性の強い痛みや熱感があるときは冷却、その後は血流促進と筋緊張緩和のために温めることが適しているケースが多いです。

Q. 痛み止めを飲み続けても問題ない?

鎮痛薬は一時的に痛みを緩和しますが、原因を解消しない限り根本改善には至りません。長期使用は副作用リスクもあるため、必ず医師や薬剤師に相談しましょう。

Q. 坐骨神経痛は手術が必要ですか?

重度の椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症でも保存療法で改善する例は多く、手術は神経麻痺や日常生活が著しく制限される場合の選択肢です。

まとめ

坐骨神経痛は腰椎や骨盤周囲のさまざまな障害が引き金となるため、原因の特定と段階的なケアが不可欠です。

うるまの匠整骨院では痛みの緩和から姿勢と動作の改善、再発防止まで一貫してサポートし、神経ストレスの少ない身体づくりをお手伝いします。臀部や脚のしびれを感じたら、悪化する前にぜひご相談ください。

部位別〜記事一覧〜

頚部

腰部

坐骨神経痛でお困りの方へ―原因・代表的な疾患・セルフケアと整骨院でのサポート2025.6.23

腰痛!!実は注意が必要!!〜レッドフラッグについて〜2023.6.9

肩関節・上腕

肘・前腕

手指

股関節・大腿部

サッカーでの鼠径部周囲の痛み(グロウインペイン症候群)について

膝関節・下腿部

膝の痛みでお困りの方へ―原因・傷病別の特徴・セルフケアとうるまの匠整骨院でのサポート2025.5.30

肉離れ(にくばなれ)の症状・特徴と処置方法について解説 2025.3.12

足関節・足部

膝の痛みでお困りの方へ―原因・傷病別の特徴・セルフケアとうるまの匠整骨院でのサポート

毎朝起き上がる瞬間や階段の上り下りでズキッと膝に走る痛み。その不安は日常生活の質を大きく下げ、好きなスポーツや趣味をあきらめるきっかけにもなりかねません。

膝は体重を支える要であると同時に、歩行・ジャンプ・方向転換など複雑な動きを担う関節です。構造が精巧であるほど壊れやすく、傷病の種類も多岐にわたります。

膝痛の代表的な傷病を詳しく解説し、症状の進行段階、セルフケア、そしてうるまの匠整骨院で行う施術についてご紹介します。うるま市で膝の不安を抱える方はぜひ参考になさってください。

膝痛が起こる仕組みと関節の基礎知識

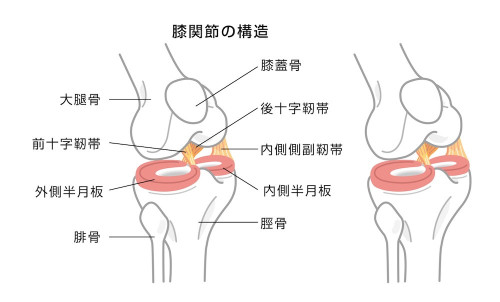

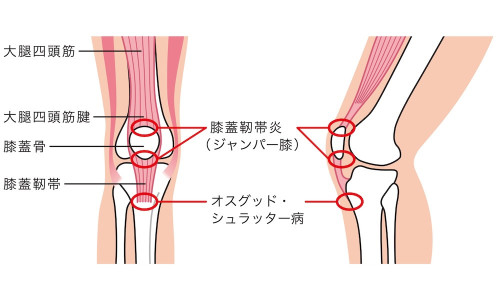

膝関節は大腿骨(太ももの骨)、脛骨(すねの骨)、膝蓋骨(膝のお皿)の三つが関節軟骨と半月板によって噛み合う構造です。

さらに前十字靭帯、後十字靭帯、内外側側副靭帯が骨と骨をホールドし、周囲の大腿四頭筋、ハムストリングス、腓腹筋が動きをコントロールしています。この高度なシステムを血管と神経、滑液包(関節のクッション)が支えており、どこか一つでも損傷・炎症が起これば痛みとして表面化します。

膝痛の主な発痛源

・関節軟骨の摩耗(変形性変化)

・半月板の裂傷

・退行性亀裂

・靭帯損傷による関節のぐらつき

代表的な膝の傷病と症状の特徴

膝の痛みとひと言でいっても、その背景には関節軟骨の摩耗や半月板の裂傷、靭帯の断裂など、原因も病態もまったく異なるさまざまな傷病が潜んでいます。

日常生活やスポーツ現場で特に遭遇しやすい代表的な疾患を取り上げ、それぞれの発症メカニズムや特徴的な症状、進行するとどうなるかを順番に解説していきます。

痛みの種類やタイミング、膝の動かしづらさといったポイントを照らし合わせながら読み進めることで、ご自身の状態をより正確に把握するヒントにしてみてください。

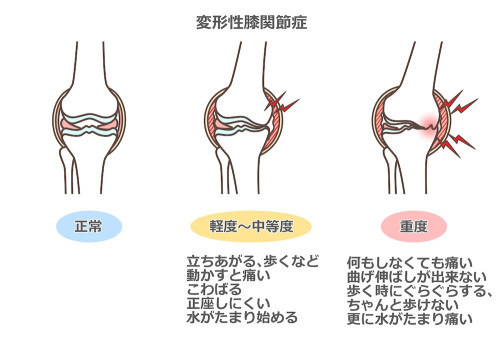

変形性膝関節症(OA)

中高年に多い膝痛の王道ともいえる疾患で、軟骨のすり減りと骨棘(こつきょく:トゲ状の新生骨)が原因です。医学的には一次性(加齢や体重増加)と二次性(外傷や先天的変形)に分けられます。

症状

朝の動き始めにこわばりを感じる「初動時痛」、正座や階段下降での疼痛、関節の腫れなどが典型例です。進行するとO脚が目立ち、関節包が厚く変形します。

補足

軟骨自体には神経がないため痛みは滑膜炎(かつまくえん:関節包の内側が腫れる状態)によって生じる点を覚えておきましょう。

半月板損傷

半月板はクッション兼スタビライザー(安定装置)。スポーツ動作でのひねり負荷や加齢性の乾燥で裂け目が入りやすくなります。

症状

膝を伸ばしきれないロッキング(関節が引っ掛かる現象)や、体重をかけた瞬間の刺すような痛みが特徴。

補足

MRIで損傷パターンを判別し、水平断裂は保存療法、バケツハンドル型は手術適応になりやすいといった指標があります。

前十字靭帯(ACL)損傷

急停止・着地のねじれで断裂しやすい靭帯。特に女性アスリートはQ角(骨盤の幅と膝の角度)が大きくリスク増。

症状

「ブチッ」と感じた瞬間強い腫脹が起こり、膝崩れ(Giving way)を繰り返します。

補足

関節鏡を用いた再建術後も6〜9か月のリハビリが必要で、太もも後面や体幹の筋力強化が復帰のカギです。

膝蓋大腿痛症候群(PFPS)

膝蓋骨と大腿骨の裏面が擦れ合い炎症を起こす「ランナー膝」の一種。

症状

屈伸や階段下降、長時間座位からの立ち上がりで膝前面が疼く鈍痛。

補足

大腿四頭筋の内外バランス不良が原因という報告が多く、フォーム指導で劇的に改善する例もあります。

その他留意すべき膝痛疾患

-

鵞足炎(がそくえん):脛骨内側の腱付着部炎で、O脚や中高年女性に多い

-

ジャンパー膝:膝蓋骨下端の腱付着部炎。バレーボール・バスケ選手に多発

-

滑液包炎:関節前面の滑液包が炎症し腫れる。床に膝をつく作業者に多い

膝痛を悪化させる生活習慣と環境因

膝への負担は体重増加だけが原因ではありません。うるま市のある沖縄県では、車での移動が中心で歩行量が少ない生活パターンになる傾向にあります。そのような環境では、大腿四頭筋が弱り、膝関節の衝撃吸収が低下します。

またフラットなサンダルや古いランニングシューズはクッション性が不足し、毎歩ごとに軟骨を擦り減らすリスクが高まります。

主なリスク因子

・BMI 25 以上の過体重

・運動前後のストレッチ不足

・硬い路面での長距離ラン

セルフケアと予防法

膝の状態を改善し再発を防ぐうえで、専門家による施術と同じくらい大切なのが日々のセルフケアです。痛みの強さや腫れの有無、傷ついた組織が修復段階に入っているかどうかによって取るべき対応は変わります。

「急性期」「回復期」「筋力維持・姿勢改善」の3つのフェーズに分けて、自宅でも無理なく取り組めるケア方法と予防のポイントをまとめました。正しいタイミングと手順を押さえて、膝にかかる負担を最小限に抑えながら着実に機能を取り戻しましょう。

急性期(受傷〜48時間)

痛みと腫脹が強い場合はRICE 処置(Rest, Ice, Compression, Elevation)で炎症を抑えましょう。アイシングは20分以内、圧迫は足の血色を見ながら調整します。

回復期(腫脹軽減後)

温熱療法と関節可動域エクササイズを組み合わせて癒着を防ぎます。

(例:椅子に座り踵を前後にゆっくりスライドさせるヒールスライド運動を10回×3セット。)

筋力維持・姿勢改善

スクワットやヒップリフトで殿筋と大腿四頭筋をバランス良く鍛え、着地の衝撃を分散。フォームが不安な方は専門家のチェックを受けてください。

うるまの匠整骨院による膝痛アプローチ

うるま市で地域密着の当院では、以下の多角的ステップで膝トラブルを解決へ導きます。

①評価と説明

徒手検査と超音波観察(エコー検査)を併用し、痛みの発信源と機能低下部位を明確化します。模型やタブレット動画で可視化し、ご本人に納得いただける説明を行います。

②炎症コントロール

ハイボルテージや微弱電流などの電流療法で痛みを素早く和らげます。必要に応じて包帯圧迫やサポーターで安静を確保します。

③組織修復促進

超音波(1 MHz/3 MHz)の深部温熱で血流と代謝を高め、修復フェーズを短縮。

④運動療法・動作再学習

エビデンスに基づいたエクササイズで筋出力とバランスを整え、歩行や階段動作のフォームも指導します。

⑤再発防止カウンセリング

症状が良くなった後も自宅で継続できる予防エクササイズの指導を行い最初の防止をします。

早期受診が必要なサインと検査の流れ

膝痛の多くは保存療法で改善が期待できますが、「夜間にうずく」「熱感と発赤が強い」「膝がロックして伸ばせない」「転倒直後から腫れて数歩も歩けない」といった症状は早期受診のサインです。

場合によっては医療機関に対診し、レントゲンやMRI等の画像所見を用いて骨とアライメントの確認、靭帯や半月板を詳しく調べてから、整骨院での施術を実施します。

超音波検査は放射線被ばくがなく腫脹や血流の動態評価に役立ち、画像と徒手テストを組み合わせることで原因を絞り込みます。

進行度別リハビリ戦略

リハビリは炎症期→修復期→機能再建期の3段階に分けると効果的です。炎症期は痛みを抑え荷重を減らし、修復期では可動域を取り戻すストレッチと自重トレを実施。

機能再建期に入ったらバランスボードやミニハードルで膝周囲筋と体幹の協調性を高め、スポーツ動作に耐えられる衝撃吸収能力を養います。

将来の膝を守るためにできること

体重管理は最もシンプルで効果的なセルフケアです。歩行では体重の約3倍、階段下降では約6倍の荷重が膝にかかるため、体重を5 kg落とすだけで関節への負担を大幅に軽減できます。

もう一つの鍵が股関節と足関節の柔軟性です。股関節が硬いと立ち上がりや着地の力を分散できず膝が急激に屈曲してストレスを受けます。ストレッチポールやフォームローラーで太もも前面・外側をリリースし、足首の背屈可動域を確保すると膝関節の衝撃を分散できます。

日々の小さな違和感を見逃さない「早期セルフチェック」を習慣にしましょう。朝の階段で膝にこわばりを感じる、椅子から立ち上がるときに膝裏が突っ張る―そんな段階からケアを始めれば、変形や重度損傷を未然に防ぐことが可能です。

よくある質問(Q&A)

Q. 湿布だけで膝の痛みは治りますか?

A. 湿布は炎症コントロールの補助にはなりますが、軟骨摩耗や靭帯のゆるみは改善しません。原因を評価し適切な運動療法を組み合わせることが重要です。

Q. 半月板が切れていても運動できますか?

A. 裂け目の形状とロッキングの有無によります。保存療法で支障なくスポーツを続けるケースも多いので、まずは医療機関で状態を確認しましょう。

まとめ

膝痛は加齢だけでなくスポーツ外傷、生活習慣、姿勢の乱れなど多様な因子が絡み合って起こります。そして疾患ごとにメカニズムが異なるため、正確な評価と段階的なアプローチが回復の近道です。

うるまの匠整骨院では、炎症の鎮静から筋力の再教育、日常動作の改善までワンストップでサポートし、患者さまが再び趣味や仕事を膝の不安なく楽しめるよう全力で伴走します。痛みを抱えたまま我慢せず、まずはお気軽にご相談ください。

肉離れ(にくばなれ)の症状・特徴と処置方法について解説

「急にふくらはぎが痛くなった」「太ももが激しく痛み、歩けない」などの症状に悩んでいませんか?

肉離れは、筋肉の一部が断裂するケガで、特にスポーツ中に起こりやすいのが特徴です。

適切な処置をせずに放置すると、再発のリスクが高まり、日常生活にも影響を及ぼすことがあります。

本記事では、肉離れの原因、整骨院での施術、自宅でできるセルフケア、さらに 肉離れが多い部位、筋肉痛との違い、肉離れが起きたときの対処法 について詳しく解説します。

肉離れとは?

肉離れとは、 筋肉が急激に伸ばされることで部分的に断裂するケガ のことを指します。

スポーツをしているときに突然強い痛みが走り、筋肉が硬くなってしまうのが特徴です。

肉離れの主な症状

- 急激な痛み(「ブチッ」と音がすることもある)

- 患部の腫れや内出血

- 筋肉が硬くなり、力が入らない

- 歩くのが困難になる

軽度の肉離れであれば数日で痛みが軽減しますが、重度の場合は長期間のリハビリが必要になります。

肉離れの原因とは?

肉離れは 筋肉の過度な伸張 によって発生します。

特に、 ウォーミングアップ不足 や 筋肉疲労 が原因で起こりやすいです。

1. 急なダッシュやジャンプ

陸上競技、サッカー、バスケットボールなど、 急な動きの切り替え が必要なスポーツでは、太ももやふくらはぎの筋肉が急激に引き伸ばされ、肉離れを起こしやすくなります。

2. 筋肉の柔軟性不足

筋肉が硬くなっていると、負荷に耐えきれずに断裂しやすくなります。

日頃からストレッチをして、筋肉の柔軟性を保つことが重要です。

3. 筋肉の疲労

疲労が蓄積した筋肉は、正常に収縮する力が弱まり、急な負荷がかかったときに損傷しやすくなります。

スポーツ後のクールダウンや、十分な休息を取ることが大切です。

4. 寒冷環境

気温が低いと筋肉が硬直し、急な動きに対応できずに肉離れを引き起こしやすくなります。

冬場の運動前は、特に入念なウォーミングアップが必要です。

肉離れが多い部位

肉離れは、特に 下半身の筋肉 に起こりやすいのが特徴です。

1. 大腿四頭筋(太ももの前側)

- サッカーやバスケットボールなどのスポーツ で起こりやすい

- キックやダッシュの動作 で急に力が入ったときに損傷する

2. ハムストリングス(太ももの裏側)

- 短距離走やジャンプ系の競技 でよく発生

- 急にスピードを上げる動作 で負荷がかかりやすい

3. ふくらはぎ(腓腹筋・ヒラメ筋)

- ランニングやジャンプの着地時 に起こりやすい

- 「こむら返り」とは違い、強い痛みと腫れを伴う

これらの部位に痛みを感じたら、 無理をせず早めの対処 をすることが大切です。

筋肉痛と肉離れの違い

肉離れと筋肉痛は、どちらも 運動後に筋肉が痛む という点で似ていますが、原因と症状に大きな違いがあります。

運動後の痛みが激しい場合は、単なる筋肉痛ではなく肉離れの可能性があるため、適切な処置を行いましょう。

肉離れが起きたときの対処法

肉離れを起こした直後は、 適切な応急処置 を行うことで、症状の悪化を防ぐことができます。

1. RICE処置を行う

RICE処置 とは、ケガをした際に行う基本的な応急処置です。

- R(Rest):安静にする → 無理に動かさず、患部を休ませる

- I(Ice):冷やす → 氷や冷却パックで炎症を抑える(20分間を目安に)

- C(Compression):圧迫する → 包帯やサポーターで軽く圧迫し、腫れを防ぐ

- E(Elevation):挙上する → 患部を心臓より高くして血流を調整する

2. 無理にマッサージしない

肉離れを起こした直後にマッサージをすると、 筋肉の損傷が悪化 する可能性があります。

炎症が落ち着くまでは、絶対に揉んだり押したりしないようにしましょう。

3.エコー検査ができる整骨院でみてもらう

肉離れは適切な処置をしないと 再発しやすく なります。

早めに超音波観察機器(エコー)がある整骨院で検査を行い、患部の状態を詳細に観察し、適切な施術を受けることで、回復を早めることができます。

まとめ

肉離れは、スポーツや日常生活の動作で 急に筋肉を伸ばしたときに発生するケガ です。

適切な処置をせずに放置すると、再発のリスクが高まり、長期間のリハビリが必要になることもあります。

整骨院では、 手技療法や電気治療、テーピング などで肉離れの回復をサポートします。

「急に強い痛みが出た」「歩くのがつらい」などの症状がある場合は、早めに整骨院で相談することをおすすめします。