ブログ

甘くみてはいけない足関節捻挫!

足関節捻挫は全てのスポーツ外傷の中で頻度が最も高く、そのほとんどがうち返し捻挫です。

一言で足関節捻挫と言っても足関節には多くの靭帯があり、どの靭帯が損傷しているかで病態が変わります。また隠れた骨折が存在することもあり注意を要します。

*足首の骨折の簡易的なチェック方法はこちらから〜オタワアンクルルールについて〜

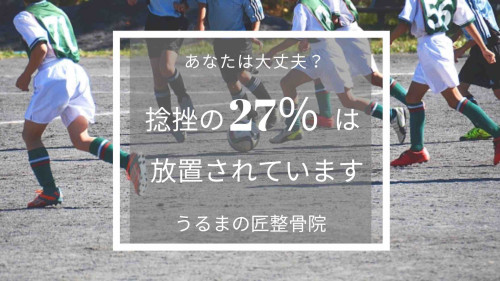

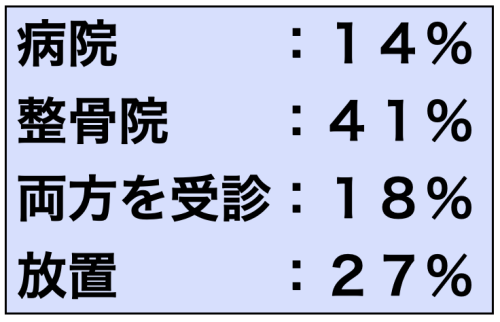

足首の捻挫をすると多くの方が整骨院、病院、またはその両方に受診すしていますが、驚くことに27%は放置しているという衝撃のデータがあります。

足関節捻挫を放っておくと場合によってはCAI(慢性足関節不安定症)に移行し、捻挫の再発や痛みの残存の原因になったり、スポーツパフォーマンスの低下に繋がります。

そのため捻挫をした場合は初期処置が非常に大切になってきます。

当院では、エコーを用い患部の状態を観察観察した上で施術を行います。

非常に頻度の高い足関節捻挫、放置せずにまずはご相談を。

足首の捻挫 〜オタワアンクルルール〜

足関節を捻ると、単なる捻挫ではなく時として骨折をしている場合があります。骨折をしているかどうか簡単なチェック方法があるのでご紹介します。

Ottawa ankle rules(オタワアンクルルール)と言って以下の5つのテストを行うことで「骨折」か「捻挫」かを判断する評価方法です。

①脛骨下端(内くるぶし)より上方6センチまでの後方の圧痛

②腓骨下端(外くるぶし)より上方6センチまでの後方の圧痛

③第五中足骨基底部の圧痛

④舟状骨の圧痛

⑤患肢で4歩以上荷重ができない

このオタワアンクルルールはカナダのオタワ市民病院の救急医チームによって公開され、X線検査の必要性の判断基準として活用されています。

このルールに従うと上記①〜⑤のどれかに当てはまる場合は骨折の可能性があります。

このオタワアンクルルールの感度は98%、特異度は42%とされています。

感度とは

「骨折している場合」①〜⑤のどれかに該当する確率が98%

特異度とは

「骨折していない場合」①〜⑤のどれにも当てはまらない確率が42%

けして特異度が高いとは言えませんので、捻挫をしたらレントゲンや、エコー検査で患部の状態をしっかりと把握することが大切になります。

オタワアンクルルールは受傷直後の重症度の大まかな目安くらいに考えた方が良いかもしれませんね。

当院ではエコー検査後、患部の状態に合わせた初期処置をしています。

オスグッド・シュラッター病②

前回のまとめ (前回の記事はコチラ!)

オスグッドとは?:

①10歳〜15歳の小児に多くみられる

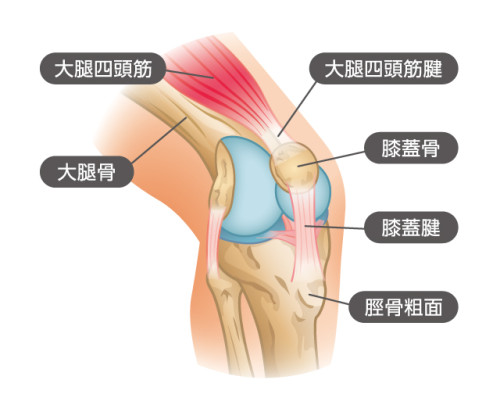

②大腿四頭筋からなる膝蓋腱の付着部位、脛骨粗面の痛みである

③症状の出る多くの子の特徴が「筋肉がかたい」ということである

では今回は実際の施術、ストレッチ等についてお話ししていきます。

施術に関しては、やはり大腿四頭筋に対しての施術がメインとなります。

当院では主に徒手療法・鍼治療を行っています。

鍼を行うことでの筋緊張緩和の効果が高いためです。

*学生の患者様に対しても必要である場合は本人に意思確認を行った上で行います。

大腿四頭筋を緩めることで脛骨粗面にかかる負担を軽減させます。

大腿四頭筋へのアプローチに加え、大腿後面部臀部へのアプローチも必要に応じて行います。

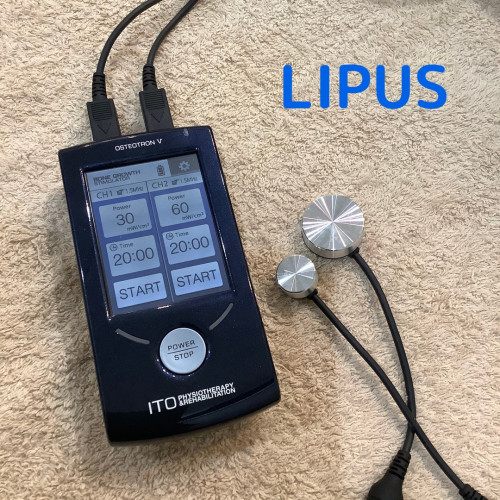

また痛みを訴える部位への直接的なアプローチとしては「LIPUS(低出力パルス超音波)」という治療機器を用います。

本来は骨折の治癒を早めるための機器ですが、様々な研究により靭帯損傷などへの治療効果も数多く報告されています。

実際に足首の捻挫や肘の外側上顆炎(テニス肘)、膝関節の痛みなど当院でも良好な結果が見受けられています。

エコー上で確認すると炎症反応が減少している様子が確認できます。(^○^)

そして、自宅でのストレッチ指導です。

前回のブログでもお伝えしたようにオスグッドによる痛みは繰り返してしまうことがあります。

学生に話を聞いていると部活動で十分なストレッチが行われていないように思うことが多々あります。

そのため自宅でのストレッチによるケアが必要不可欠です。

オスグッド・シュラッター病①

10歳〜15歳頃の子ども(特にスポーツを頑張っている男の子!!)に多くみられる「オスグッド」

ご存知でしょうか??

当院にも最近では野球少年、バスケット少年が来院しております。

もちろん男の子だけでなく女の子に発症することもあります。

オスグッドとは脛骨粗面(膝のお皿の下の部分)に痛みが発症します。

スポーツを中止すると痛みが軽減しますが、再開すると繰り返してしまうことが多いです。

病院へ行くと「2〜3週間安静にしてください。」「成長期特有の痛みです。」などと言われることが多いです。

子どもは好きなスポーツをしたいので我慢してプレーをしまうこともあります。

痛みを我慢したまま続けることで症状がさらに進み骨が剥がれてしまうことがあります。またオスグッドで盛り上がった骨は元には戻りません。

【オスグッドの疼痛部位】

お皿の下の部分=脛骨粗面(けいこつそめん)

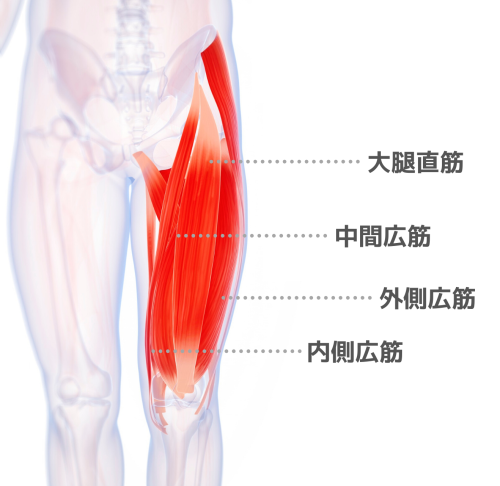

ここは太ももの前の筋肉=大腿四頭筋(だいたいしとうきん)の終着点です。

名の通り4つの頭(筋肉)があり、その4つが膝蓋腱(しつがいけん)と呼ばれる腱となり付着します。

(膝を伸ばすと、この大腿四頭筋が収縮する様子がわかります。)

そのため走ったり、ジャンプをしたりと太ももの前の筋肉が伸びたり縮んだりするたびに引っ張られます。

その刺激が過度に繰り返されることで症状が出現します。

(余談ですがオスグッドとは正式には”オスグッド・シュラッター病”と言い医師のオスグッド氏とシュラッター氏により報告されたことからこの名がついています。(^。^)サッカー選手のロナウド選手も経験したのだとか…。)

それはさておき、オスグッドで来院した子には共通点があります。

それは「筋肉がかたい」と言うことです。

筋肉がかたいので関節の動きもよくありません。

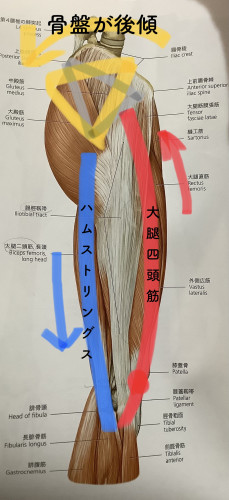

大腿四頭筋はもちろん、その反対側に位置する大腿後面筋(ハムストリングス)、臀部筋も緊張が高くなっており、股関節の動きも悪くなっていることが多いです。

大腿四頭筋のかたさがあると筋肉が伸びたり縮んだりするときに負荷がかかりやすくなるのはイメージがつくと思います。

では反対側の筋肉がかたいとどうしてダメなのか?

ハムストリングスは骨盤に付着します。

そのためハムストリングスの緊張が高いと骨盤を引っ張ってしまいます。

すると骨盤は後ろに倒れます(骨盤の後傾)。

後ろに倒れた骨盤は大腿四頭筋に常に負担をかけてしまうのでオスグッドになりやすい姿勢が完成してしまうというわけです。

ちなみに、ハムストリングスが硬い子は猫背になりやすい傾向もあります。

また、太ももの前に負担がかかる走り方になっていないか。これもポイントとなってきます。

マラソン選手など理想的なランニングフォームは太ももの前ではなく太ももの後ろとお尻の筋肉を使う走り方だと言われています。

当院では手技療法・鍼治療、物理療法に加え、自宅で行ってもらうストレッチ・筋力強化などのセルフケアも指導します。その子の今後の予防にもつなげる為です。

では実際に当院で行っている施術やセルフケアについて次回はお話しします!

最後までお読みいただきありがとうございました!!!(^○^)/

腰椎椎間板症について②

前回の内容の続きです。前回の内容かこちら(腰椎椎間板症について①)

今回はつい先日来院された患者さんの実際の症例を踏まえお伝えしていきます。

《症例》

◎10歳代後半 / 男性

◎発生状況

アルバイト中にお客様の荷物を持ち上げ体を捻った際に嫌な感じがした。

直後は問題なかったが時間が経つにつれ痛みがだんだん酷くなり、帰宅度耐えられなくなり救急へ行き腰椎椎間板症と診断を受けた。

◎来院時の状況

発症後数日経っていたため痛みの程度は下がってきていたが、体を前に倒すことができず、

また座っているとだんだん痛みが出てきてしまう。

学生のため授業中が辛い。立っている方が楽であるとのこと。

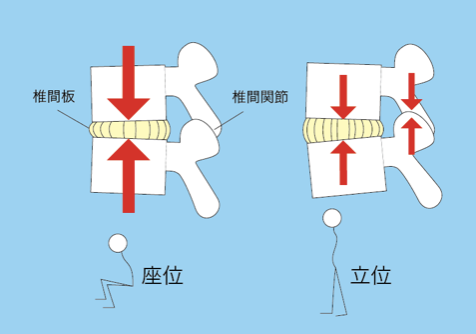

前回の内容にも症状として、【体を前に倒すと痛い・座っていると痛みが出る】とありましたが、なぜこのような症状が出るのか?

それは椎間板(クッション)が受ける圧の変化によるものです。

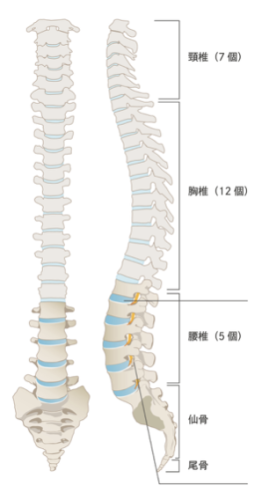

背骨はこのように緩やかなS字状をしています。

一直線だとまともにダメージを受けてしまうのでこのような形状をしています。

腰の部分を見ると少し後ろへカーブしているのが分かります。

この状態だと椎間板にはさほどストレスはかかりませんが、体を前に倒したり

座ると後ろへのカーブがなくなり前方へ圧がかかるようになるので椎間板に

常に圧がかかる状態になりこれが痛みを発生させる原因となります。

そのため立ったり、仰向けに寝たり、腰が反る体勢をつくることで楽になるのです。

またこの患者さんの体の特性としては、

腰部のカーブが少なく、骨盤が後傾して、臀部、太腿裏の筋肉が硬い特徴があります。

そのため普段から腰へのストレスがかかりやすいのです。

治療は大腿裏面から腰臀部を中心に筋肉の緊張を緩めるために徒手療法と鍼治療を行いました。

2度目来院されたときには痛みが軽減し動きも良くなっていたので自宅でセルフケアが行えるように運動指導も行いました。

腰部疾患のリハビリメニューのポイントとして、

①臀部、大腿部の緊張軽減のを目的としたストレッチ

②腹部の筋力強化

③脊柱の可動性改善

があげられます。

当院ではこれらを中心に正しい運動指導を行い、スムーズなスポーツ活動への復帰をサポートします。

”治療”はもちろん必要ですが1日の中で、また1週間の中で治療を受ける時間はごくわずかです。 来て治療を受けて良くなって、また痛くなったら治療を受けて…では繰り返しになってしまいます。そのため普段の自宅での過ごし方やセルフケアは症状を繰り返さないために重要です。

患者さんお一人お一人の姿勢の特徴や体の状況に合わせたセルフケアを提案することで、早期の症状改善に導けることが私たちの強みだと考えいています。

腰椎椎間板症、腰部疾患にお困りの方は一度ご相談ください。